再生医療とは

再生医療

移植医療は脳死移植、生体臓器移植がありますが、ドナー不足の問題、拒絶反応の問題などがあり限られた患者様にしか提供できない治療となっています。そんな中、2006年京都大学の山中伸弥教授がiPS細胞を作り出すことに成功したことをきっかけにして、再生医療の大きな夢が膨らみました。iPS細胞は体のどんな組織の細胞にも変化できる万能細胞(多能性幹細胞)です。iPS細胞を使用することで、事故や病気で失われた組織や臓器を作り出せるかもしれないと考えられ、現在も多数研究が進行中です。

色々と臓器を作り上げられることが出来れば、移植医療も大きく変化していくと思われますが、まだまだ臓器再現するレベルには残念ながら達していません。

再生医療に欠かせないのが、人間が持つ幹細胞です。これら重要な役割を担う幹細胞は、分裂して自分と同じ細胞を作る能力(自己複製能)と、別の種類の細胞に分化する能力(分化能)の二つの能力を持ち合わせた細胞のことです。

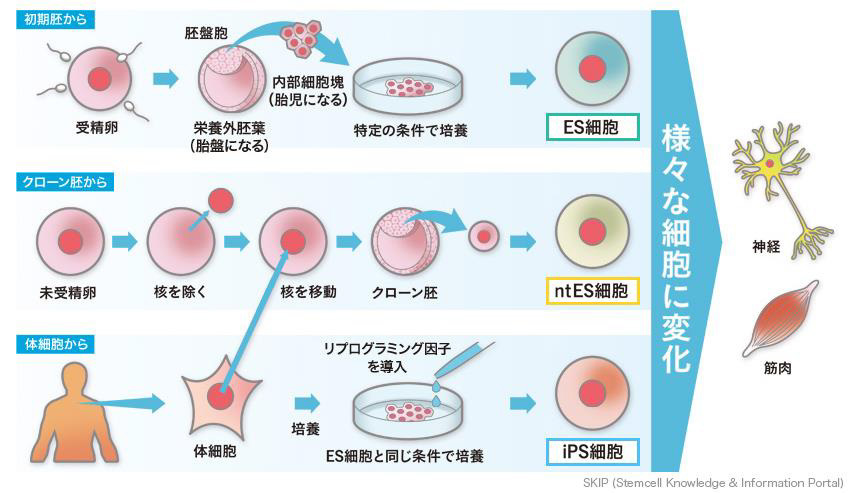

幹細胞には人工多能性幹細胞(iPS細胞)と胚性幹細胞(ES細胞)が良く知られています。これらは体のどのような細胞にでも変化できる多能性万能幹細胞です。

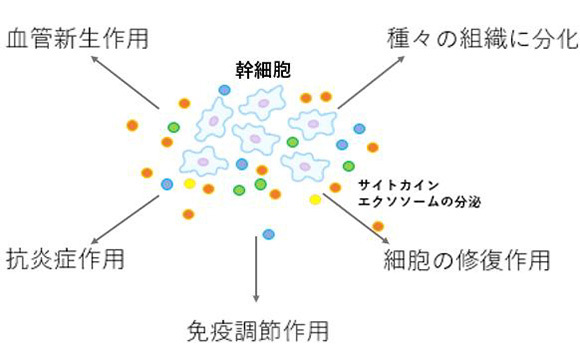

人間は37兆個の細胞で作られていると言われています。人間の体内では毎日古くなった細胞や変異が生じた約200億個もの細胞が死滅・排除されています。恒常性を維持しようと体内では新たに組織細胞を作り補充するシステムがあることで体の機能が保たれています。このシステムの主たる役割を果たしているのが、組織幹細胞と呼ばれる細胞です。この幹細胞は、体内が通常のときにはあまり活動しませんが、組織の細胞が損傷したり減少したりすることで、その細胞の代わりとして働こうと組織の若い細胞に分化再生します。それだけではなく、幹細胞から様々な指令物質が分泌され、傷ついた臓器や血管、老化した皮膚などのさまざまな組織の細胞に働きかけ、抗炎症効果をもたらしたり、より早い修復・再生を促しています。

例えば、子供はケガしても綺麗に早く治癒しますが、高齢になればなるほど傷跡も目立ち治癒にも時間を要します。脳も高齢になると萎縮してきます。皮膚も高齢になるとハリが無くなってきます。これらは年齢とともに組織にある幹細胞機能が低下するため、組織再生が遅く不十分な結果なのです。

病気やケガで失われてしまった臓器やその機能を回復・再生するための医療を“再生医療”と言います。再生医療とは、元々人間に備わっている修復・再生する力、すなわち自然治癒力を最大限に活かす治療です。

iPS細胞とは

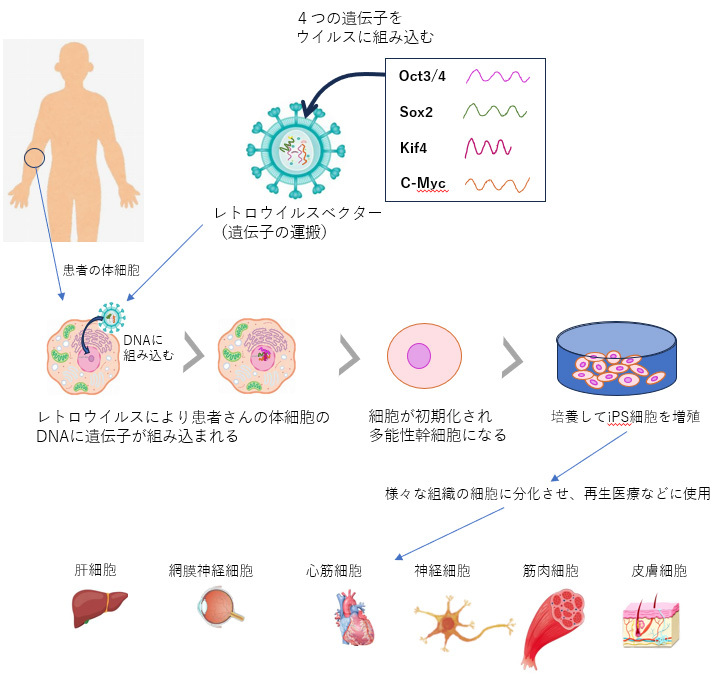

受精卵は人間のあらゆる組織に分化できる設計図のようなものを持っていて細胞分裂・分化していく過程で人体の特異的な臓器の細胞に変化していきます。これまでは、一旦何かの組織細胞に変化してしまえば、異なる組織の細胞になることはできない、この一連の分化が一方通行と考えられてきました。その分化の流れの常識を覆したのが、iPS細胞の発見でした。iPS細胞は、2006年8月に京都大学の山中伸弥教授らが世界で初めてiPS細胞の作製に成功し、2012年にノーベル医学・生理学賞を受賞されたことで一般に知られるようになりました。患者様の皮膚細胞に山中因子と呼ばれる4つの遺伝子を組み込むことで、受精卵のようにあらゆる生体組織に分化成長できる能力を持つ細胞を作ることに成功したのです。成熟した細胞を初期化し、多能性を持つ細胞状態にする、つまり細胞の時間を巻き戻すような画期的な発見であり、今後の再生医療や創薬研究に役立つことが期待されています。

ただし導入遺伝子の1つに癌原因遺伝子c-Mycが使用されており、癌化の懸念という大きな問題があります。他にもiPS細胞への変化が不十分な時点で止まり腫瘍化細胞となる問題や、クローン人間等の倫理問題もあります。

ウイルスを正常細胞に感染させると、ウイルス内の遺伝子情報が感染細胞核内に運ばれDNAに組み込まれる性質があるため、そのメカニズムを利用して山中因子を正常体細胞に組み込むことが可能となったのです。

ES細胞とは

一方、ES細胞(胚性幹細胞Embryonic Stem Cell)は発生初期の胚の細胞からつくられるため、受精卵に非常に近い能力を持っていて、私たちのからだを構成するあらゆる細胞へと変わることができます。

1981年にイギリスのエヴァンスがマウスES細胞を樹立したのがそのはじまりです。1998年にはアメリカのトムソンらがついにヒトでもES細胞の樹立を成功させました。ES細胞は半永久的に維持でき、目的の細胞へと分化させることができることから、再生医療のソースとして大きな期待が集まり世界中で現在臨床研究が進んでいます。しかしながら、ES細胞から細胞や臓器をつくることができたとしても、それは移植される患者さんにとっては「他者」の細胞であるために、臓器移植と同じように拒絶反応の対象となってしまいます。加えて、受精卵に近い細胞を破壊しなければES細胞を得ることができません。『ES細胞の元となる胚は、不妊治療の際に不要になった「余剰胚」を、提供者にきちんと同意をとって作られています』が、大きな倫理的な問題を含んでいます。

ntES(nuclear transfer Embryonic Stem Cell)細胞も作られてきています。ES細胞と異なるところは受精前の卵子から核を取り出し、患者の皮膚など他の体細胞の核を移植して胚(クローン胚)を作り、胚の内側の細胞を取り出して培養したものをntES細胞といいます。ntES細胞は、患者自身の体細胞の核を持つため、拒絶反応はおきないと考えられています。ただし、卵子の提供を必要とするという問題があります。

SKIP(Stemcell Knowledge &Information Portal)サイトから引用

これまでの臨床応用として日本の報告

①iPS細胞では2014年9月12日:滲出型加齢黄斑変性の患者に、患者自身のiPS細胞由来の網膜色素上皮細胞のシートを移植する手術成功(高橋 政代氏、理化学研究所 生命機能科学研究センター 網膜再生医療研究開発プロジェクト プロジェクトリーダー)

②2020年1月には第1例目の拡張型心筋症患者にiPS細胞由来心筋細胞シートを移植成功(澤 芳樹教授、大阪大学大学院医学研究科 心臓血管外科)が報告されています。

③ES細胞では2023年11月重い肝臓病の赤ちゃんに「胚性幹細胞(ES細胞)」から作製した肝臓細胞の移植が良好な成績を収め、国に承認申請が提出されました。(梅澤明弘研究所所長、国立成育医療研究センターグループ)

間葉系幹細胞(体性幹細胞)とは

身体の皮膚や筋肉、血液などの決められた組織や臓器において機能を終えた細胞や障害を受けた細胞は排除される機能を持っています。これらの細胞を補う目的で働く組織幹細胞が確認されています。例えばケガをしても組織が再生され、皮膚や粘膜が絶えず新しい細胞に生まれ変わっているのも、この組織幹細胞のおかげです。近年、組織幹細胞より分化能力を持った幹細胞が発見されました。これは体内のどんな組織に分化するのか役割が決まっていない未分化な幹細胞(ES細胞やiPS細胞のように)です。

この未分化な幹細胞こそが、現在行われている再生医療に重要な役割を果たしています。この幹細胞を体性幹細胞と呼びます。

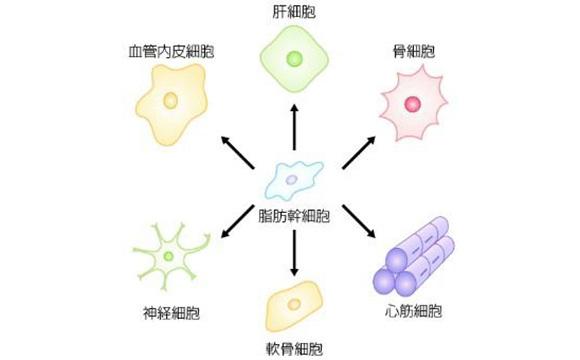

骨髄由来幹細胞や脂肪由来幹細胞、乳歯の歯髄、臍帯、胎盤etc.内にも確認される間葉系幹細胞に注目が集まっています。ES細胞やiPS細胞に比べて限定的ではありますが多能性を有し、免疫系の制御・血管新生・抗炎症作用・抗酸化作用・組織修復作用も有しています。さらに、倫理的な問題や発がんリスクが少ないことが確認されています。脂肪由来幹細胞は他の体性幹細胞より採取が容易で、骨髄幹細胞に比べて採取する際の患者様(ドナー)の体への負担が少ないことが特筆されます。また1回の採取で得られる幹細胞の数も多く、機能面においても骨髄由来幹細胞にはない分化能も持ち合わせていることが確認され、増殖に伴う老化の影響が少なく優れている面が多いことも確認されました。間葉系幹細胞は組織由来元が何処かによって特性が異なることも確認されてきています。

間葉系幹細胞移植治療とは

間葉系幹細胞を使用した再生医療(細胞治療)は、患者様から採取した幹細胞を培養増殖させ体内に再度移植することにより機能的・器質的に障害された臓器や組織の改善や修復を目指す医療です。

投与された幹細胞は、損傷個所から発せられたSOS信号に呼応して集まり(ホーミング現象)、血管の新生、炎症の鎮静化、傷ついた神経の形成促進など、組織機能の回復や欠損部位の修復を担います。集まった幹細胞から生理活性物質が近傍の細胞・組織に拡散し作用することで効果を発揮(パラクライン効果)する作用もあります。そのため、幹細胞を用いた治療は、これまでの治療法では改善が困難である難治性疾患に対する有望な治療として大変期待されており、臨床研究が盛んに実施され良好な結果報告が多数されています。一般病院での変形性膝関節症患者様への投与も行われ、疼痛改善、軟骨の再生も確認されてきています。ただ現在、研究段階にある新しい方法であり、安全性や治療効果を保証する科学的論拠がまだ完全とは言えません。

自己の組織から間葉系幹細胞を分離増殖させて治療に使用するため、拒絶反応が無く生着もしやすく一旦生着しさえすれば、効果も継続する比較的安全な治療と判断されます。

では、間葉系幹細胞の何が治療効果を生むのでしょうか。第1の効果は、間葉系幹細胞自体が傷ついた組織に組み込まれ組織の細胞に分化し、その組織機能を代償する事が考えられています。

第2の効果は、間葉系幹細胞が分泌する成分が関与し得られるものです。近年、幹細胞移植において移植した細胞自体の効果はもとより、その幹細胞が分泌する約500種のタンパク質(サイトカインや成長因子、エクソソーム)といった生理活性物質が確認されており、その再生を制御する栄養作用(trophic effect)が注目されています。抗炎症作用であったり、血管新生作用や免疫調節作用がこれに相当します。

間葉系幹細胞の採取方法

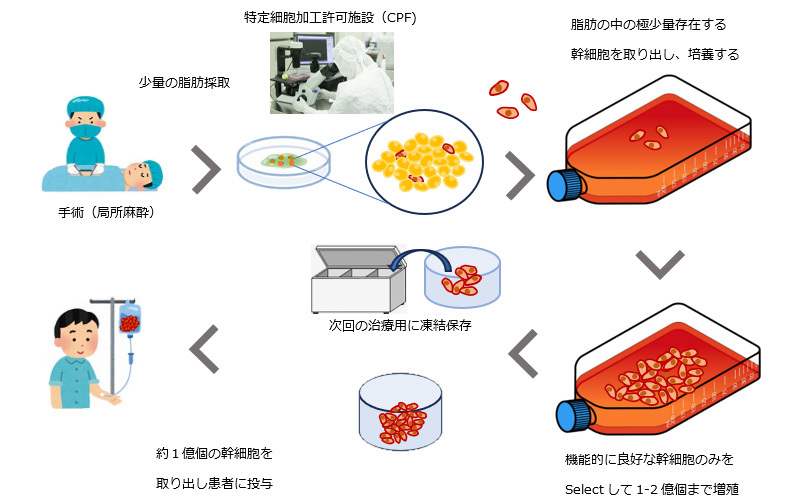

自身の幹細胞を採取する必要があるため、手術にともなうリスク(麻酔、出血・痛み、傷の瘢痕etc.)があります。骨から骨髄を採取する場合もありますが、皮下脂肪を採取する方が低侵襲で入院の必要もないため、腹部・大腿部の皮下脂肪採取を行う事が一般的です。

自己幹細胞を採取し治療に使用する場合、局所麻酔による手術が必須です。採取した組織を厚生労働省が指定許可し厳重に安全管理された施設で培養増殖させます。細胞培養には何行程もの手間と品質検査、特殊技術を要し時間が掛かるため、幹細胞治療は高額なものとなります。

STEP.1 診察・検査

先ずは、幹細胞治療の対象者であることを医師が診察で判断します。

検査を施行させていただきます。

採血検査(貧血等の有無、肝・腎機能検査、脂質代謝、電解質、感染症(B型肝炎、C型肝炎、梅毒))、CT etc.を行っていただき、全身状態の把握をします。

〈事前に他院で検査施行されている場合には、その資料を持参していただき、確認を行います〉

STEP.2 手術(局所麻酔)

脂肪採取の方法は医療機関によって異なりますが、一般的には患者自身の臍部・大腿部などから、少量の脂肪組織を採取(局所麻酔下に約20-40ml)します。

★施設によっては極少量脂肪採取としているところもありますが、機能良好な幹細胞をできるだけ多く選択し培養増殖させるために本院ではこの量の脂肪採取を行っています。

臍部、大腿内側部分に局所麻酔薬を用い痛み止めを行い約5mm~1cmの皮膚切開をメスを用い施行。

皮下脂肪を特殊な脂肪吸引針を用い少量を無菌状態で採取します。

吸収糸を用い2-3針皮膚を埋没縫合し終了です。抜糸の必要はありません。

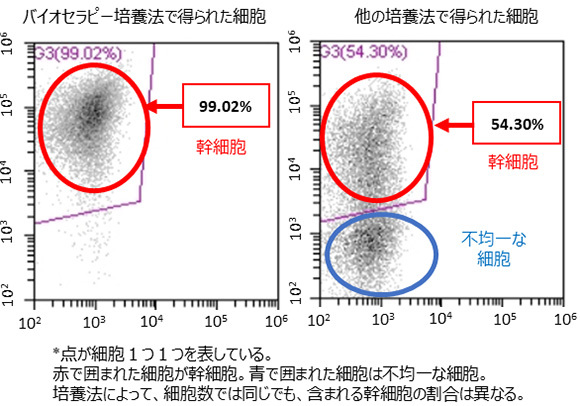

幹細胞の細胞品質に注意すべきポイントは5つあります。これらを常に確認し、培養された幹細胞が使用されて安全性と効果が担保されます。日本バイオセラピー研究所での培養はこれらの検査を絶えず施行し、品質管理が徹底押された信頼できる培養施設です。

- ゲノム完全性(恒常性)

- 多能性

- 遺伝子・マーカー発現

- エピジェネティク ランドスケープ

- 培養システム・形態

※皮下脂肪内の幹細胞は極僅かしか確認されません。したがってサイコロ1-2個の脂肪採取でも幹細胞採取可能と言われていますが、その中には極わずか1~2個ほどの幹細胞しか存在していないのです。獲得された幹細胞が良好に培養増殖する保証はありません。少しでも多くの幹細胞を取り出し培養し、培養過程で培養途中の幹細胞の機能を評価し、良好な機能を持った幹細胞をセレクトし使用することが治療効果を高める上で重要だと考えています。したがって、本院での皮下脂肪採取量は20-40mlとしています。植物の種まきと同じです。芽を出す種子も有れば、芽が出ない種子もある。苗も太く勢いのあるものと、ヒョロヒョロとした弱い苗もある。同じ育てるなら勢いのある立派な苗を使用した方が立派な植物が育つと思われます。幹細胞移植も同様なのです。

幹細胞培養過程で、細胞医薬品ガイドラインに沿って細胞の確認試験と純度試験が求められています。フローサイトメーターを用いて表面マーカーを測定し、目的の細胞の確認と純度の推定を行っています。

〈日本バイオセラピー研究所からの提供〉

STEP.3 幹細胞培養

採取された脂肪組織は、その後、厚生労働省認可所定の培養施設で、幹細胞のみを取り出し、規定の数(1‐2億個)まで培養増殖させます。増殖途中に、幹細胞の状態、機能を何回も精査され、安全で活発な幹細胞を投与予定日に合わせ準備します。

残った幹細胞は次回の投与まで慎重に管理保存されています。

脂肪採取後、培養増殖に約1カ月の期間を必要とします。その後の投与は約3カ月間隔で3-5回行うこととなります。

STEP.4 幹細胞投与(移植)

患者自身に投与(静脈点滴、または局所注射)します。点滴投与の場合、幹細胞約1億個を2時間かけてゆっくり投与します。投与中に患者様の状況を定期的に確認します。

これ以上の細胞移植を行うとかえって細胞による塞栓症を発症する危険性も伴い、1億個前後の投与数が安全で効果的な投与量と報告されています。

STEP.5 投与間隔

約3カ月の間隔を開けて、合計3-5回の投与を予定しています。

自己の幹細胞移植ゆえ、生着し体内で増殖して絶えず機能すると考えられます。よって、3-5回の投与でも数年間投与した幹細胞が有効に機能すると考えられます。

自己幹細胞での治療の場合、投与基準が守られていれば副作用を引き起こす可能性はほぼ無いものと考えて問題ありません。老化に伴う変化、肝臓疾患、神経障害疾患、炎症性疾患、外傷性疾患には有効な治療と考えられており、全国的に実臨床で使用され効果が多数報告されています。

効果は投与した幹細胞が分裂し分化していくことによる直接効果と、投与した幹細胞から分泌される多数の生理活性物質(成長因子、サイトカイン、エクソソーム)が局所組織の細胞に働きかけもたらされる効果の2つが考えられています。ただ、せっかくを採取しても自身の体内が老化していた場合には細胞自体も能力に衰えが有るといわれており、自身のMSC(間葉系幹細胞)自体の活性が低下しているため、MSCを直接注入しても効果が少ないとも報告されています。

体性幹細胞の中の一つである間葉系幹細胞(MSC)は、脂肪由来間葉系幹細胞、骨髄由来間葉系幹細胞、臍帯血由来間葉系幹細胞などに分類され、神経・脂肪・筋肉・骨・軟骨・他の内臓組織に分化(形態や機能を獲得)する能力を持ち、損傷した細胞や老化した細胞の修復が可能とされています。

また、幹細胞からの分泌物は、周囲に拡散して近隣の細胞に直接作用することができ(パラクライン効果)、免疫系の制御、血管新生、抗炎症作用、抗酸化作用、抗アポトーシス作用、組織修復作用など様々な治療効果が期待できます。

最も使用されている脂肪由来間葉系幹細胞は、他の組織由来の間葉系幹細胞と比較して、低リスクかつ簡便に採取することができ、増殖能が強く、増殖に伴う老化の影響や骨分化能の低下が少ないという優れた特徴を持っています。心筋梗塞や脳卒中の原因となる動脈硬化症、アルツハイマー病などの変性性脳神経疾患、変形性関節症、スポーツ外傷、慢性肺疾患、慢性腎疾患など、様々な疾患や障害に対して研究や治療が行われています。

2013年12月札幌医大で脊髄損傷患者に対し骨髄由来間葉系幹細胞を用いた治験が開始され、ほとんどの症例で麻痺改善が確認され、中には歩行可能となる症例もあり良好な結果報告となっています。その後、2019年2月から脊髄損傷の治療薬(ステミラック®注)が承認開始となり現在適応基準が限定的ですが施設限定で臨床加療可能となっています。他にも2015年造血幹細胞移植後の急性移植片対宿主病の治療(テムセル®HS注)として、承認されている再生医療等製品がすでにあります。

欧米では、有名な世界のトップアスリートも怪我した際に一般的に使用されており、治癒の促進効果、手術回避、関節や筋肉のメンテナンスに効果を示しています。日本でも多施設整形外科病院で膝関節症の治療として関節内に幹細胞や幹細胞上清液を注入し関節痛の改善が得られている報告が多数あり、実臨床で治療が開始されています。

また臨床治験として肝硬変患・脂肪肝・肝硬変・アルコール性肝障害を伴う肝機能障害患者へ幹細胞移植をすることで肝硬変、肝機能の改善が東京大学、新潟大学から報告されています。

他にもCOVID-19の肺障害、潰瘍性大腸炎患者様への間葉系幹細胞移植治療の臨床研究が全国の大学病院で開始されています。

それ以外にもまた、自己免疫疾患患者(リウマチ、潰瘍性大腸炎、クローン病)への投与、糖尿病や慢性腎機能障害患者への投与が進められてきており、大学病院でdata集積が始まってきています。数年後、全国的・世界的に注目され期待されている治療法といっても良いと思います。

さらに2020年から全国の大学病院では他家幹細胞移植療法(他人の幹細胞を使用した治療)の治験が開始されてきています。幹細胞は、他家でも拒絶反応がなく自家幹細胞治療より良い効果がもたらされるとの報告もあります。近い将来、先進的な治療法となる事が期待されています。

幹細胞培養上清液とは

幹細胞培養上清液とは、幹細胞を培養している培養液から細胞や不純物を取り除いた上澄み部分で、幹細胞が分泌している生理活性物質が多く含む溶液の事です。以前この培養液は破棄されてしまっており、幹細胞のみだけが使用されていました。

名古屋大学の上田実教授が世界で初めて幹細胞培養上清液内の成分に注目し臨床応用に成功しました。

幹細胞培養上清液には細胞が一切含まれておらず拒絶反応の心配はありません。

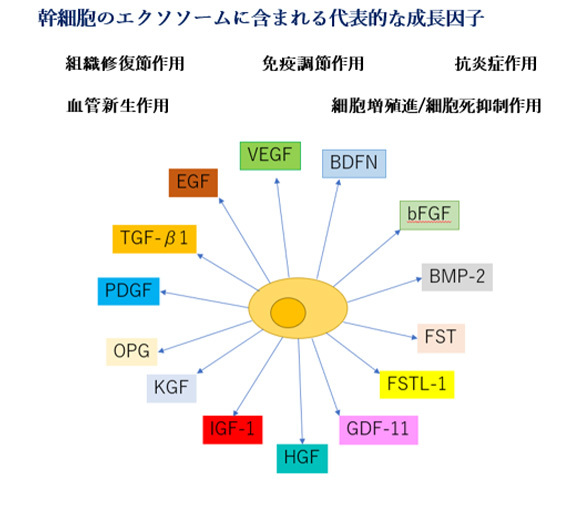

近年、幹細胞移植において移植した細胞自体の効果はもとより、その幹細胞が分泌する約500種のタンパク質(サイトカインや成長因子、エクソソーム)といった生理活性物質が確認されており、その生理効果が注目されています。

①組織の炎症を抑える効果

②炎症で傷ついた細胞を保護する効果

③体内に存在する組織幹細胞を活性化し誘導し本来の機能を呼び起こす。

④必要な細胞に分化させて臓器や組織の再構築

⑤新たな血管を作り、組織や臓器の再生環境を整える

以上のような、重要な働きをしている事が確認されています。

培養上清液を使用した臨床応用はすでに多数開始されています。

整形外科領域では膝関節治療、腱損傷の治療、血管再生治療

美容皮膚科領域ではエイジングケアや発毛

花粉症をはじめとしたアレルギー性疾患の治療

神経領域では、認知症の進行抑制、脳梗塞後の機能改善、睡眠・ストレス障害の改善

と有効性が実証されています。

幹細胞培養上清液注入療法で懸念されている副作用としてアレルギーや感染症も考えられますが、厚生省が製造許可している信頼できる培養施設(CPF)の製剤は製造技術、検査体制、管理体制が厳格化されており、その心配がほとんどありません(極まれに発赤、発疹等のアレルギーが投与直後に発生する場合が0%ではありません)。本院が使用する日本バイオセラピー研究所では数万件の臨床使用で合併症の発現は確認されていません。

幹細胞培養上清液のメリット

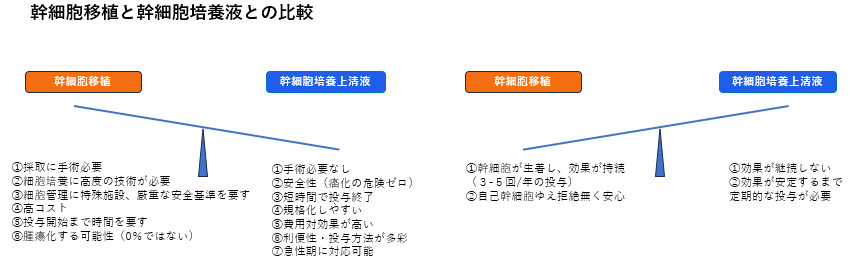

幹細胞培養上清液は、幹細胞移植と異なり次に示すように十分なメリットがあります。

①癌化の危険性がゼロ(細胞を投与していないので)、拒絶反応が無い

②使い勝手の良さ:保存、運搬がしやすい(冷凍保存、フリーズドライ製剤がある)

③患者様の利便性:点滴投与、点鼻投与、局所注入といった投与法が可能

④急性期に対応できる:製剤化できる故、患者が必要な際に使用可能

⑤費用対効果が高い:自己幹細胞移植の約1/50-100で済む、経済効果が良い

⑥有効性が幹細胞移植と同程度ある。

⑦幹細胞培養上清液の由来により効果が異なることから、組み合わせることで幹細胞移植治療より効果が得られる可能性がある。

幹細胞培養上清液は、培養する際に幹細胞から分泌されるサイトカインやエクソソーム、成長因子が濃縮されていて、美容効果や様々な病気の症状の改善、組織修復の可能性ある新たな治療材料として期待され、様々な効果が報告されています。

ヒト幹細胞培養上清液療法は若く健康なドナーから得られた幹細胞を培養・増殖させた培養液を精製された製剤だからこそ、患者様の状態によっては自己の幹細胞から分泌される成分より、かえって効果的に老化、怪我や病気によって損なわれた組織の再生および修復、エイジングケア、抗炎症作用、各種疾患へのこれまでの治療のサポート効果が期待されています。

幹細胞培養上清液のデメリット

幹細胞移植は細胞そのものを体内に注入するため、投与した幹細胞が常に有効成分(成長因子、サイトカイン、エクソソーム)を産生しているため、効果が出やすく、かつ効果が持続すると考えられます。細胞が生着する可能性もあり3~5回の投与で効果が継続可能と考えられます。現時点では自己細胞移植故、安全性は高いです。それに対し培養上清液療法は有効成分のみを投与することになります。これら有効成分は、たんぱく質の一種なので体内を循環している間に分解されてしまい24-72時間程度しか直接の効果が継続しません。したがって、一定以上の効果を得るためには、また効果が安定するまでは定期的な投与を繰り返す必要があります。また、他人の幹細胞培養液の使用となり極まれにアレルギー症状をきたす可能性があります。

また悪性疾患加療中の患者様には適応外となっています。癌種により培養上清液中の成長因子が、がんの成長促進に働く可能性があるからです。

もう一つ注意しておく必要のある事項があります。幹細胞培養上清液の品質です。使用する幹細胞培養上清液内の様々な有効成分は、製造施設間で品質にばらつきが有ることが確認されています。同じ細胞を繰り返し使用し培養した幹細胞培養液は、有効成分濃度が低く効果はあまり期待できません。

若く良好な健康状態にある日本人ドナーから採取された幹細胞のみを使用している幹細胞培養上清液を使用して初めて、期待される効果が得られます。実際安価な粗悪品を使用している施設、商品もあり注意が必要です。当院では、厳しい品質管理のもと作られ、感染症検査など、各種の検査をクリアした脂肪・臍帯・乳歯・胎盤由来の間葉系幹細胞培養上清を使用しております。

(株式会社日本バイオセラピー研究所(Biotherapy Institute of Japan, Inc)で製造され品質保証された製品を使用 日本で最上位ランク製造施設(CPC)厚生労働省認可施設)

幹細胞培養上清液の効果

台湾の細胞培養加工施設(CPC)で行われた比較試験によると、皮膚への注入の場合、自分の脂肪から培養した幹細胞そのものを頭皮に注入するよりも幹細胞培養上清液の方がより発毛・育毛改善効果があることが分かっています。本邦では、再生医学研究所(上田 実 名古屋大学名誉教授ら)はこれまでに幹細胞培養上清液内に含まれる様々なサイトカイン、成長因子が、組織幹細胞に働きかけ局所の炎症を抑制し改善、また組織幹細胞に働きかけ細胞保護、臓器再生をもたらす可能性を多数報告しています。

頭部手術後の頭蓋骨欠損に幹細胞上清液を使用することで骨再生が促進されたことも確認し報告しています。関節軟骨再生や切断された指の再生の治療としても使用され効果を呈しています。中でも乳歯幹細胞由来培養上清液(SHED-CM)には神経保護、軸索伸長、神経伝達を促進する作用や免疫抑制効果を持つ多彩な神経栄養因子が含まれています。SHED-CMが脳・脊髄の炎症を強力に抑制し神経細胞の喪失と運動能力の低下を改善し、アルツハイマー型認知症の認知機能改善、慢性期脳梗塞患者の片麻痺の改善などに著明な効果があることも多数報告されています。

この結果に基づき原因不明の進行性神経難病疾患であるALS(筋萎縮性側索硬化症)患者に応用できる可能性が予想され、2021年1月ALS患者の希望もありSHED-CMを使用した治療の承諾許可を得て、治療が開始されました。その結果、急速に悪化した呼吸機能の安定化、筋痙縮の解除、運動可動域の改善効果が得られたと発表しています。

我々の最近研究でも、脳梗塞発症から6ヶ月経過した片麻痺の患者に対しSHED-CMを使用した結果、運動機能改善、思考能力の改善効果が確認されています。

他にもメニエール病と診断され長期内服加療されてきた患者への使用で、症状の改善と内服薬の減量が維持されています。

高血圧症患者に対し幹細胞上清液を投与した結果、長期使用してきた降圧剤の中断が可能となり血圧も基準値内で維持できています。

慢性腎不全患者に対しては、透析導入直前に使用し腎機能の悪化がストップとなり透析せずに内科的治療が継続できている症例もあります。

台湾の細胞培養加工施設(CPC)で行われた比較試験によると、皮膚への注入の場合、自分の脂肪から培養した幹細胞そのものを頭皮に注入するよりも幹細胞培養上清液の方がより発毛・育毛改善効果があることが分かっています。実際に我々が使用したAGA患者に対しても発毛・育毛効果が確認されています。

幹細胞関連の治療は大変魅力的です。このように幹細胞培養上清液をこれまでの基本治療に追加することで、治療効果の改善が確認できており将来的に新たな治療戦略の1つとなり得ると思われます。

エクソソームとは(エクソソームは情報を運搬する単なる小粒子)---※【注意】高エクソソームに騙されるな!!

エクソソームとは、生体内の細胞が産生し、放出する直径30~150nm程度の細胞外小胞(ExtracellularVesicles:EVs)ことです。だいたいウイルスぐらいの大きさです。脂質二重膜で囲まれており、内部には、mRNA、miRNAなどの核酸、骨格蛋白質や各種酵素などの蛋白質を含んでいます。細胞から分泌されたエクソソームは体内を循環し、細胞間の情報伝達を担うと考えられています。エクソソームが何か特別のものだと思われていますが、実は我々の体内では数えきれないエクソソームが普段でも細胞から放出されており全身を駆け巡っています。最近エクソソームという言葉が独り歩きしており、何か良いことをする物質と思われていますが、誤解されている事が多く注意が必要です。エクソソームは単なる細胞間の情報伝達を担う封筒のようなものです。細胞が変われば、当然中の情報(手紙の内容)も全く異なります。良質な細胞から伝達される情報は良いものが多いですが、傷ついた細胞や癌細胞からもエクソソームは絶えず放出されていて、そのような細胞から放出されているエクソソームには悪い情報、癌に関する情報が手紙として入っています。間違った情報を受け取ってしまうと、症状の悪化をきたすことも予想されます。

最近がんの転移に、癌細胞から放出されるエクソソームが関与し重要な働きをしていることが確認されています。東京工業大学生命理工学院の星野歩子准教授が報告(Hoshino,A. et al., Nature 2015)していますが、癌が遠隔転移する過程で、癌細胞が産生したエクソソームを予め未来転移臓器の細胞に取り込ませ、その臓器に転移し易い環境を整えていることが確認されました。また、癌種によりこのエクソソームが異なっており、臓器・細胞特異的であることも確認されています。エクソソーム含有タンパク質を調べることで癌種まで特定できることが分かってきています。将来の早期癌診断に応用が期待されています。

少し話が脱線しましたが、重要なのはどんな細胞から作り出されたエクソソームが入った製剤なのかです。つまり体性幹細胞から出されているエクソソームがすべて同様の効果を呈するわけではないのです。ご自身の良質な幹細胞であれば、現在体内にある細胞よりも多機能であり若い細胞であるため、良い働きをすることが多いと考えられますが、ただ他人と比較すれば、同じ健康状態であれば当然若い人の間葉系幹細胞から放出されたエクソソームの情報の方が機能面で優れていると確認されています。体にとってプラスに働く情報が数多く含まれており、使用による効果も十分に期待できます。特に海外製の幹細胞培養上清液も数多く輸入されていますが、この点においてドナー情報が明瞭でないため効果は限定的です。培養幹細胞のドナーに明確な基準を設け、さらに幹細胞の質にこだわり、培養上清液内の成分を定期的に検査測定し、含有成分量が国際基準に合格した製品を使用した製品を使用して初めて期待される効果が得られると考えます。

この様に厳選された間葉系幹細胞から産生されたエクソソームに含有する情報伝達物質(mRNA、miRNA)であれば、十分な効果が期待でき、組織の代謝改善・修復・再生に大変重要な働きをしていることが確認されています。間葉系幹細胞から分泌されている成長因子やサイトカインなどのタンパク質も重要ですがそれ以上に、このエクソソームも重要な働きを担っているのです。エクソソームの産生量を意図的に減少させた幹細胞投与の研究で、通常の幹細胞投与クループと比較し治療効果が極端に低下したことが東京医科大学医学総合研究所の落合孝広教授のグループから報告されています。良質なエクソソーム含有する製品を見極める必要があります。

(提供:株式会社アズフレイヤ)

ステムサップ(StemSup®)は、最適化された独自のシステムで培養されており、ステムサップ中に含まれる組織の成長・再生を促す強力な増殖因子(HGF)は、他社製品と比較して2~5倍、細胞増殖・機能発現などの細胞応答を誘導して組織修復を促すエクソソームは10~100倍も含まれていることがわかっています。

(※日本バイオセラピーより引用)

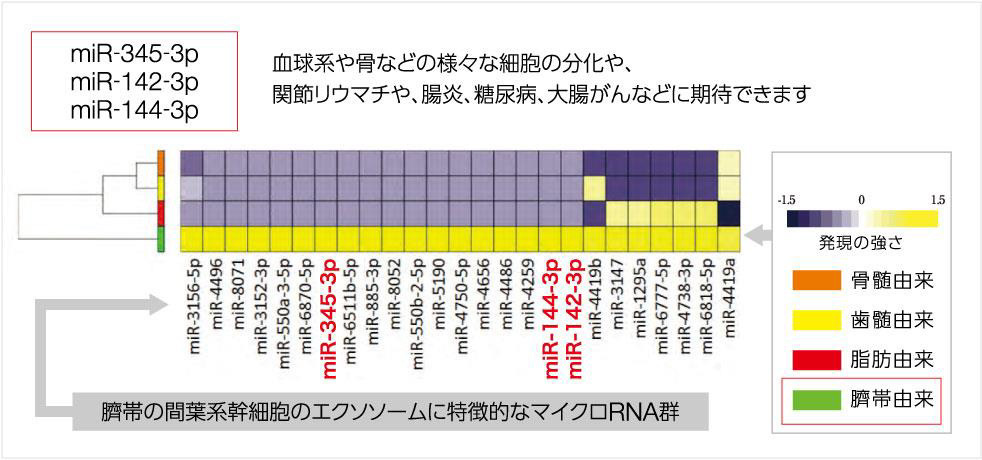

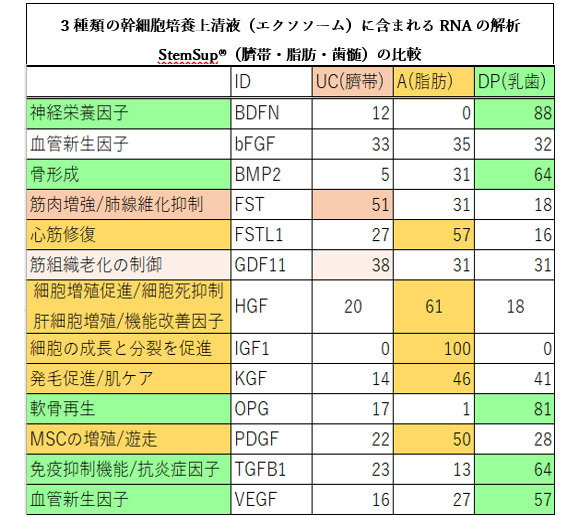

幹細胞培養上清液の効果は幹細胞の由来により効果に差がある

エクソソームだけに焦点を当てると、臍帯由来が最もmRNA、miRNAなどの種類が多彩で多く、色々な疾患に適応できるように思われます。ただ成長因子、サイトカイン、mRNAの種類・含有量を細かく分析していくと、必ずしも臍帯由来が優れているわけではありません。その組織由来の培養上清液かによって得意とする効果発現が異なっていることが判明しました。

骨形成、軟骨形成、神経再生を考えると歯髄由来の幹細胞が著明に効果的です。脊髄損傷の患者様に使用されている幹細胞治療も歯髄と同様のグループに入る骨髄由来幹細胞が使用されています。脳梗塞、認知症等にも歯髄由来が効果的と考えます。また、抗炎症効果も強く炎症疾患、自己免疫疾患に効果が期待されます。

一方、肝障害に対する治療目的、肌の質改善、発毛、細胞の活性化には脂肪・胎盤由来の方がより効果的です。

色々な培養上清液を組み合わせ使用する事も可能であり、症状を伺い最適な投与を考えるべきであると思います。

臍帯由来の幹細胞培養上清液内には、心・循環器系に効果が高いmmRNARNAが多く含まれていることが確認されています。

よって、投与を希望される方の症状を十分確認した上で、どこの組織由来の上清液を使用するか、またどのように組み合わせるかを検討してセレクトする必要があると思われます。(テイラーメイド治療)

培養上清液の品質

- 同じ細胞を繰り返し使用した幹細胞培養液は、有効成分濃度が低く効果はあまり期待できない

- 組織提供のドナーに対し、健康状態、年齢、遺伝情報等の基準があり厳守されているか

- 信用のある施設で製造された幹細胞培養上清液を使用して初めて、期待される効果あり

- 海外製品の中には実際安価な粗悪品・ドナー情報が不明瞭な製品もあり、これらを使用している施設(クリニック)も存在し注意が必要

日本での再生医療は、「再生医療等安全確保法」の下、厳格に管理されています。法律で定められた「特定認定再生業等委員会」に「治療提供計画」を提出して、厚生労働省に認可を受けて初めて実際の治療の提供ができます。エルーラクリニックは厚生省より再生医療施行認定施設(第2種、第3種)としての認可を受けています。

またエルーラクリニックでは日本バイオセラピー研究所で幹細胞の培養・造成を依頼し、またその施設で作成された幹細胞培養上清液を使用しています。

使用上の他の注意点

先にも述べましたが、癌(がん)患者様への使用は基本的に現時点では出来ません。特に点滴投与は適応外としています。なぜなら幹細胞培養上清液中に含まれる成長因子(VEGF、EGFR、TGF-β1 etc.)が癌の成長に影響を与える可能性が考えられるためです。 癌治療中患者様、癌治療後完治を医師から宣告されておられない患者様は使用を控えて頂いています。

幹細胞上清液に含まれる成長因子は多岐にわたりますが、生体内での詳しいメカニズム、動態の解明はまだ不十分です。ただ、1種類のみを取り出し細胞に作用させても十分な作用を発揮できないことも分かってきています。各々が相互的に作用することで、細胞機能が暴走することなく再生、機能改善を引き起こすと考えられています。

まだまだすべてが解明されるには時間が必要と思われますが、生理学的な効果が認められている以上近い将来身近な治療として定着すると考えています。期待が大いに膨らむ治療法と思います。

エルーラクリニックでは、以上の条件を満たす間葉系幹細胞治療、間葉系幹細胞培養上清液治療が可能な日本バイオセラピー研究所で培養、製剤化した最上級品質の幹細胞と上清液(StemSup®)を使用しています。

エクソソームの製品別比較

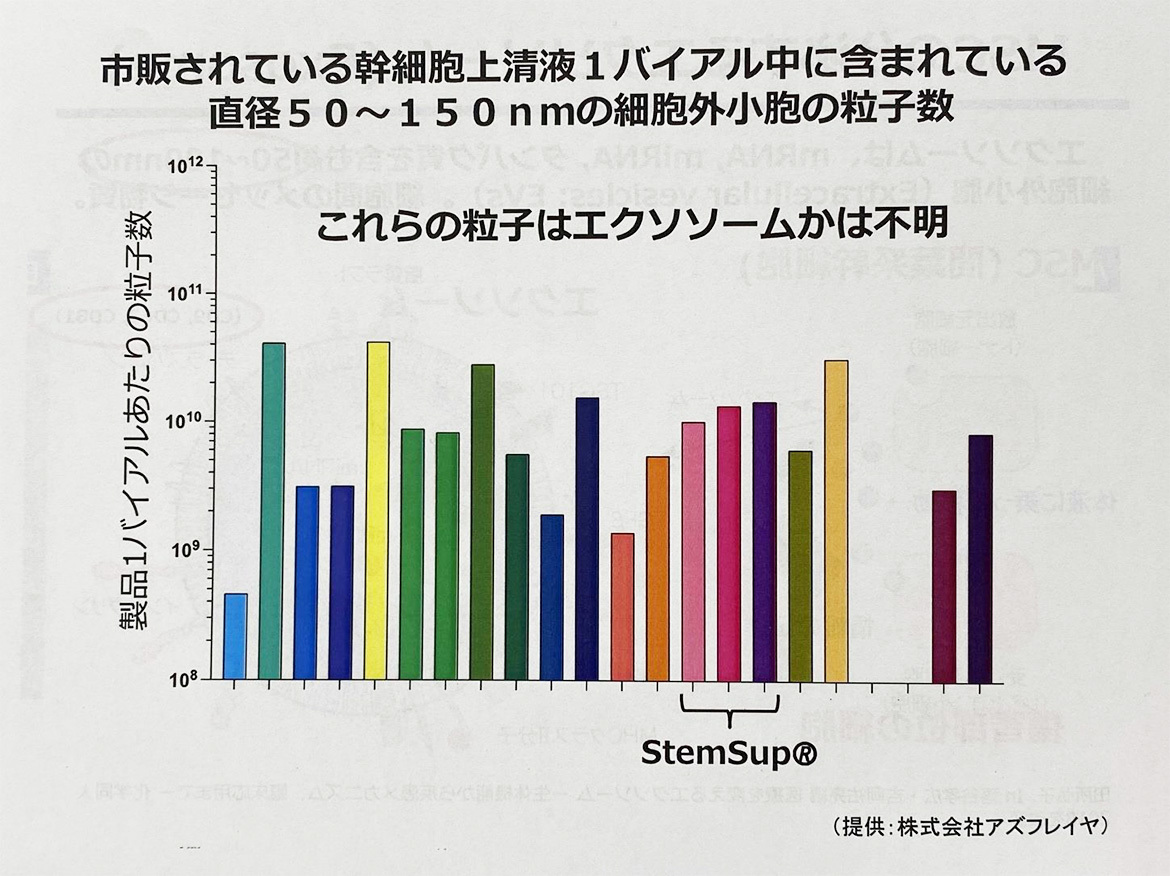

エクソソームを含む細胞外小胞(50~150nm)の粒子数

市販されている幹細胞培養液には比較的どの製品にも細胞外小胞は含まれており、多く含まれている製品が多々存在する。

但し、この細胞外小胞がすべてエクソソームかというとそうとは限らない。

製品によってはこの細胞外小胞をエクソソームと言って(カウントして)販売している商品が存在する。

注意を要するところです。

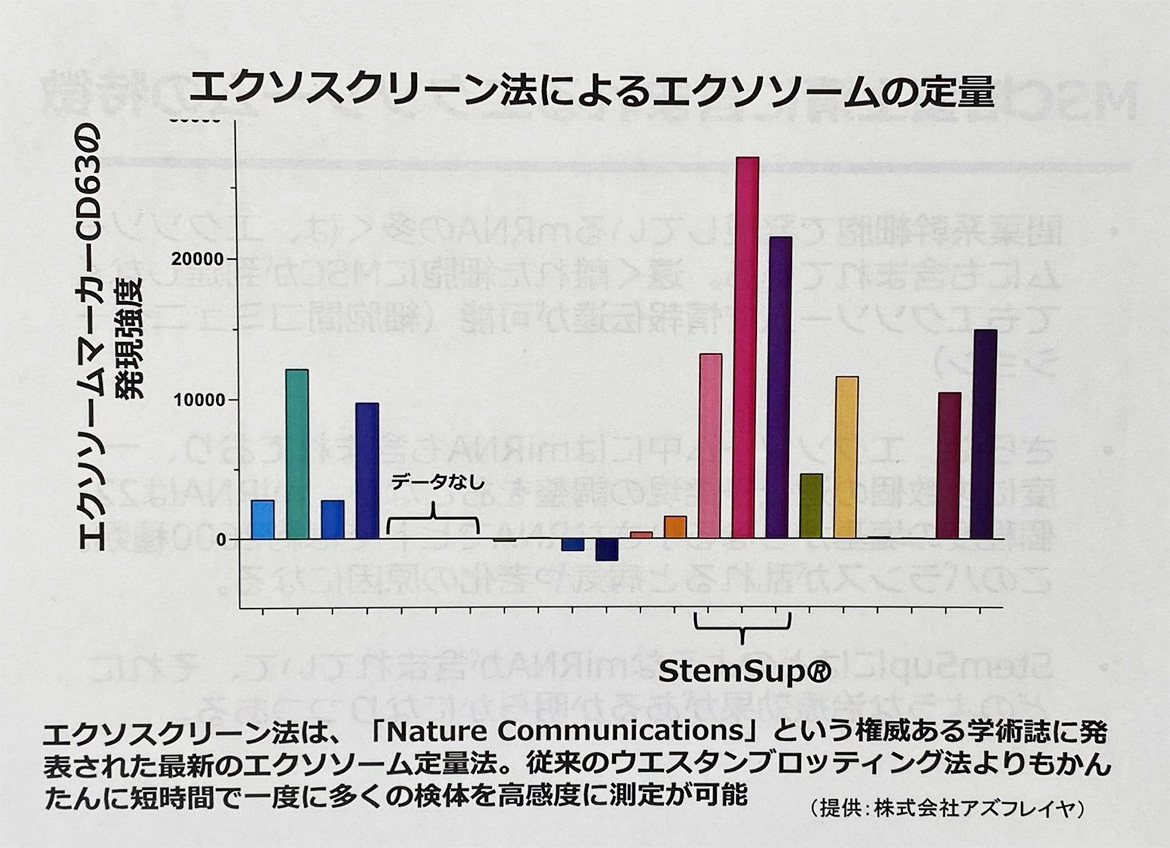

現在、正式には国際基準として從來のウエスタンブロッティング法よりエクソスクリーン法でエクソソーム定量をするほうが望ましいと言われてきています。

この測定法を、先の製品に適応したのがこのグラフです。

エクソソームと思われていたものが実際は異なる粒子を数えていたことになり、著しく減少してしまいます。

我がクリニックで採用している日本バイオセラピー社のStemSup®は3種類とも、厳格にセレクトされたドナーから得られた幹細胞を培養した液で、良質なエクソソームを含有しており、使用により十分な効果が期待されると考えます。

★何回も繰り返しになりますが、信頼できる施設で製造された製品を使用して初めて効果が得られます。

この点から、StemSup®は安全で十分量の有効成分を有した幹細胞培養上清液です。高エクソソームいう製品をアピールするのはいかがなものかと考えています。エルーラクリニックでは、この点からStemSup ®を採用しており、自信を持って皆様に提供できると考えています。